—賃貸オーナー&入居者のための見分け方・対応フロー・解除の考え方—

なぜ今、特定保守製品を押さえるべきか

長期使用で事故リスクが高まる“設置型”の生活機器については、長期使用製品安全点検・表示制度があり、所有者(賃貸ではオーナーを含む)が適切に点検を受けることで重大事故を防ぐ——これが制度の骨子です。2021年の制度見直しで対象品目は整理され、現在の「特定保守製品」は主に石油給湯機・石油ふろがまが中心です(以前対象だった屋内式ガス瞬間湯沸器・屋内式ガスふろがま・FF式石油温風暖房機・ビルトイン食洗機・浴室用電気乾燥機などは除外)。ただし“除外=安全点検不要”ではなく、メーカー独自の「点検お知らせ」機能は今も多くの機器に残っています。

制度上、製造・輸入事業者や販売事業者の説明義務・体制整備に加え、所有者には点検を受ける努力義務が課されています。賃貸では「所有者=オーナー」が基本ですが、機器の所有者登録や通知の受取、点検の段取りは、現場運用として管理会社が代行・支援するケースが多いはず。点検は有償が原則で、料金は出張料・技術料等で決まります。中古入替や所有者変更時は登録の引継ぎも忘れずに。

“10年目サイン”——故障と点検の見分け方

10年を境に現れやすい二つのサインを冷静に見分けるのが第一歩。

1)「点検」ランプ/記号(例:点検・C・88 など)

- 概要:設計上の標準使用期間に達したことを知らせる表示。機器は動作を続けるか、限定動作になるが、表示それ自体は故障ではない。

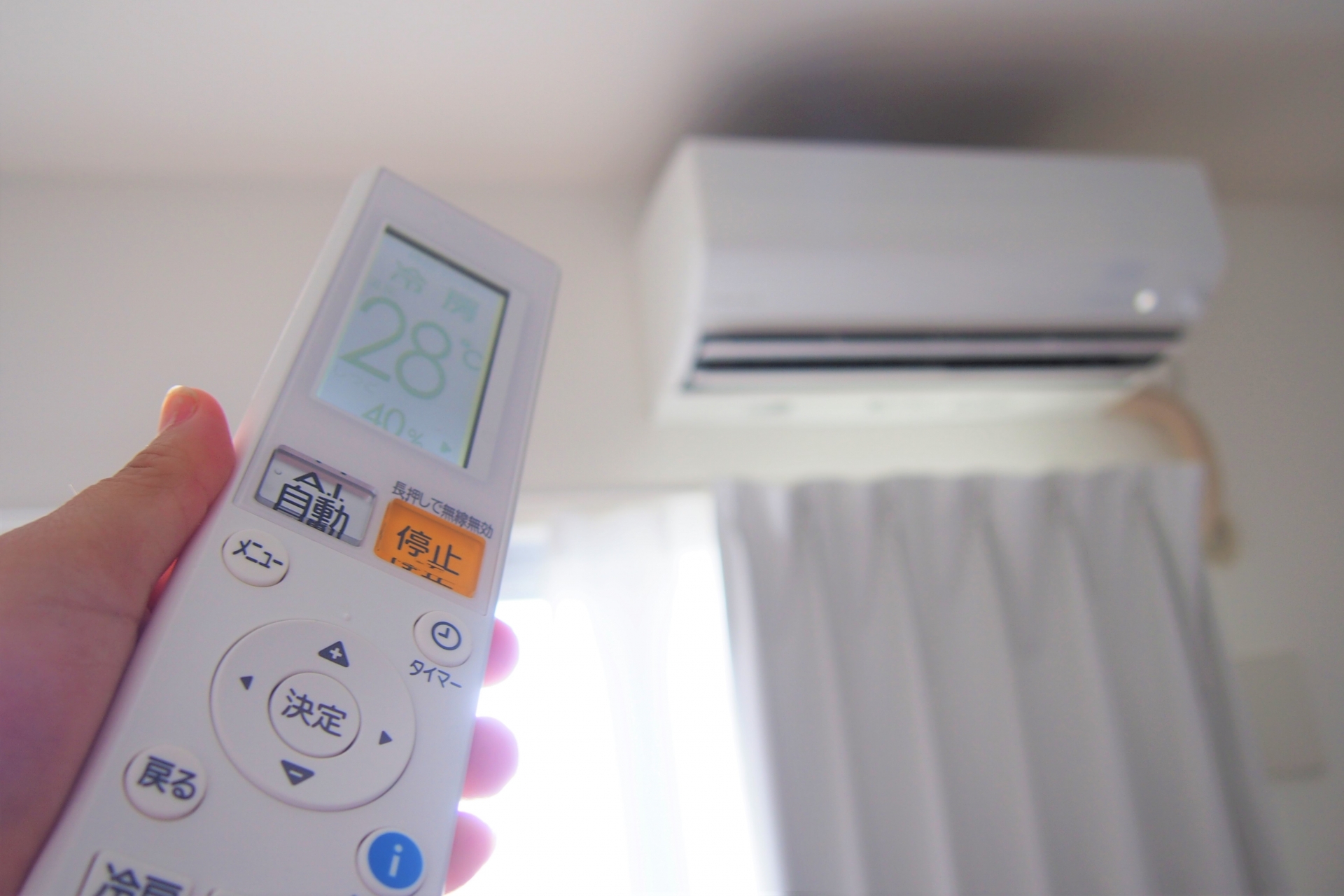

- どこに出る?:本体やリモコンの表示部に「点検」「C」「88」などが点灯・点滅。表示の仕方はメーカー・機種で異なる。

2)エラーコード(数字・英字)

- 概要:異常検知=故障の可能性。点火・燃焼異常、温度センサー異常、ファン停止、漏水検知など原因は多様。

- 特徴:多くの機種で運転停止や安全停止に移行。取説記載のコードに従い対応(電源リセット・フィルタ清掃・修理依頼 など)。

つまり、「点検」表示=時期のお知らせ、エラーコード=具体的な異常通知。前者は“計画的に点検を予約”、後者は“原則すぐに使用停止→連絡”が基本線です。

各機器で何が違う?(10年目の“らしさ”)

- 石油給湯機/石油ふろがま(現行の特定保守製品):燃焼部・送油系の劣化や排気系の汚れで不完全燃焼のリスクが増すため、法定点検の対象。所有者登録→通知→有償点検の流れを踏む。黒煙・異臭・異音・着火不良の訴えは直ちに停止し、外気換気の上でメーカーへ。

- ガス給湯器・屋内式ガスふろがま(2021年に制度対象外へ):制度の“特定保守製品”からは外れたが、メーカーの「点検お知らせ表示」機能は継続。10年目に「点検」「C」などが出ても法定点検ではなく、任意の有償点検の位置づけ。エラー表示や異常燃焼の兆候があれば直ちに停止→換気→連絡。

- 浴室用電気乾燥機/ビルトイン食洗機/FF式石油温風暖房機(同じく対象外へ):表示は“お知らせ機能”の色合いが強い。フィルタ目詰まり等、ユーザー清掃で復帰する軽微なケースもあるが、焼損臭・異音・動作停止は使用を止めて点検手配。

現場で迷わない——対応フロー(入居者/オーナーの目線)

入居者の一次対応(掲示板に貼れるレベルの簡易版)

- 表示を確認:「点検/C/88」=時期のお知らせ。数字や英字のエラーコード=異常。

- 安全確保:異臭(ガス、灯油、焦げ)、黒煙、異音、発熱など五感に異常→直ちに停止し、換気。

- 連絡先:管理会社へ最優先で連絡(夜間は緊急窓口)。メーカー直通が必要と言われた場合も、必ず管理会社をCC。

- 触りすぎない:配管・排気・電装への過度な触れ込みはNG。写真・動画で状況共有を。

- ランプ解除は最後:解除は“表示を消す行為”であって“点検の代替”ではない。解除前に管理会社に相談。

オーナー(管理会社)側の運用

- 台帳管理:機器の製造年・型式・設置場所・設計標準使用期間、所有者登録の有無、点検実施日を一覧化。退去入替時に登録変更。

- ルールの明文化:「点検表示が出たらX日以内に管理会社へ」「エラーは使用停止」「夜間・休日の緊急連絡先」「自己手配の禁止」などを入居要項に明記。

- 費用設計:特定保守製品の法定点検は有償。原則はオーナー負担前提で年次修繕費に積み、機器更新の更新基準(例:12〜15年)を定める。

- 一次切り分けスクリプト:「表示写真を受け取り→故障/お知らせを判定→一次措置(停止・換気)→メーカー/協力業者の手配」の定型運用を用意。

解除の考え方と“やり方”のリアル

考え方(大前提)

「点検お知らせ」は故障ではないが、“点検を受けてください”という安全メッセージ。表示だけ消しても、劣化リスクは残る。まずは点検(または更新判断)→その後に解除が筋。

やり方(一般論)

- メーカーにより解除手順が用意されており、ユーザー側で解除できる機種もある。制度見直しに伴い、ユーザー自身で「点検お知らせランプ」を停止(解除)可能な機種もあるが、機種差が大きいため、型番ベースでメーカー資料を必ず参照。

- 表示例:リモコンに「88」や「点検」、本体に複数ランプ同時点灯など。解除手順はボタン長押し等だが、機種ごとに異なる。迷ったら取説またはメーカー相談窓口へ。

特定保守製品(石油系)は別格

法定点検の対象であるため、点検を受けずに解除だけ行う運用は非推奨。所有者登録→通知→点検→必要に応じて解除・部品交換の順で。

よくある勘違い・落とし穴

- 「点検表示=壊れた」ではない:通常使用は可能なことが多い。ただし引き延ばすほど事故リスク。繁忙期(冬前)は予約が埋まりがち、早めに段取りを。

- “対象外=ノータッチ”ではない:制度対象外でも、経年劣化は進む。任意点検や更新判断は依然として重要。

- 入居者の“自己手配”:善意でも費用負担や保証委託の線引きが崩れる。管理会社経由の一本化を徹底。

- 解除だけして放置:事故・保険・責任の三重苦。点検記録を残して初めて“安心の解除”。

:賃貸現場での“勝ちパターン”

入居者

- 「表示の写真→管理会社へ」「五感の異常は即停止・換気」「解除は最後に」の3点を覚えておけば、迷わない。

オーナー/管理会社

- 機器台帳×所有者登録×年次予算化で“点検→更新”を回す。制度の変遷(2021年の対象見直し)に合わせて社内マニュアルを年次改定。現場では写真・動画ベースの切り分けと一次スクリプトで応答速度を上げる。

最後に——10年目の“点検サイン”は、寿命の合図であり安全の合図。表示は消せても、劣化は消せない。点検(または思い切って更新)を前向きに選び、“止まる前に、替える”を合言葉にしておくと、入居満足も事故防止も両立します。

参考(一次情報)

- 経済産業省:長期使用製品安全点検・表示制度の概要、対象品目、制度改正の要点

- 消費生活用製品安全法(概要):関係者の義務・責務

- メーカー(例:パナソニック、三菱電機):点検お知らせ表示の意味、解除の考え方、型番別の取扱説明書

- 公益団体・メーカー案内:点検は有償(通知→予約→点検→記録)、所有者登録・費用設計の実務

★★★当社の特徴★★★

弊社は、業界の常識を覆す【月額管理料無料】というサービスで、オーナー様の利回り向上を実現する不動産管理会社です。空室が長引いて困っている・・・月々のランニングコストを抑えたい・・・現状の管理会社に不満がある・・・などなど、様々なお悩みを当社が解決いたします!

家賃査定や募集業務はもちろん、入居中のクレーム対応・更新業務・原状回復工事なども、全て無料で当社にお任せいただけます。些細なことでも構いませんので、ご不明な点やご質問などございましたら、下記ご連絡先まで、お気軽にお問い合わせください!

【お電話でのお問い合わせはこちら】

03-6262-9556

【ホームページからのお問い合わせはこちら】

管理のご相談等、その他お問い合わせもこちらです♪

【公式LINEからのお問い合わせはこちら】

お友達登録後、LINEでお問い合わせ可能です♪

_230919_68.jpg)