はじめに

「死後離婚」という、少しショッキングな響きを持つ言葉を耳にしたことはありますか?

近年、メディアで取り上げられる機会も増え、この言葉に関心を持つ方が増えています。配偶者に先立たれた後、その親族との関係に悩み、「けじめをつけたい」と考える人が、実は少なくありません。

「夫(妻)は亡くなったけれど、義理の親の介護は続くの?」 「法事や親戚付き合いが負担…」 「亡き配偶者の『家』から、精神的に解放されたい」

このような思いから「死後離婚」という選択肢を考えるのです。

しかし、この「死後離婚」には、多くの誤解も存在します。特に、「手続きをしたら、夫(妻)の遺産を相続できなくなるのでは?」「遺族年金がもらえなくなるのでは?」といった、お金にまつわる心配をされる方が非常に多いのが実情です。

本コラムでは、この「死後離婚」とは一体どのような制度なのか、その手続きや背景にある思いを紐解きながら、最も気になる相続への影響について、徹底的に、そして分かりやすく解説していきます。あなたの疑問や不安を解消し、後悔のない選択をするための一助となれば幸いです。

そもそも「死後離婚」とは何か?

まず、最も重要な点からお伝えします。「死後離婚」という言葉は、実は法律上の正式な用語ではなく、通称です。

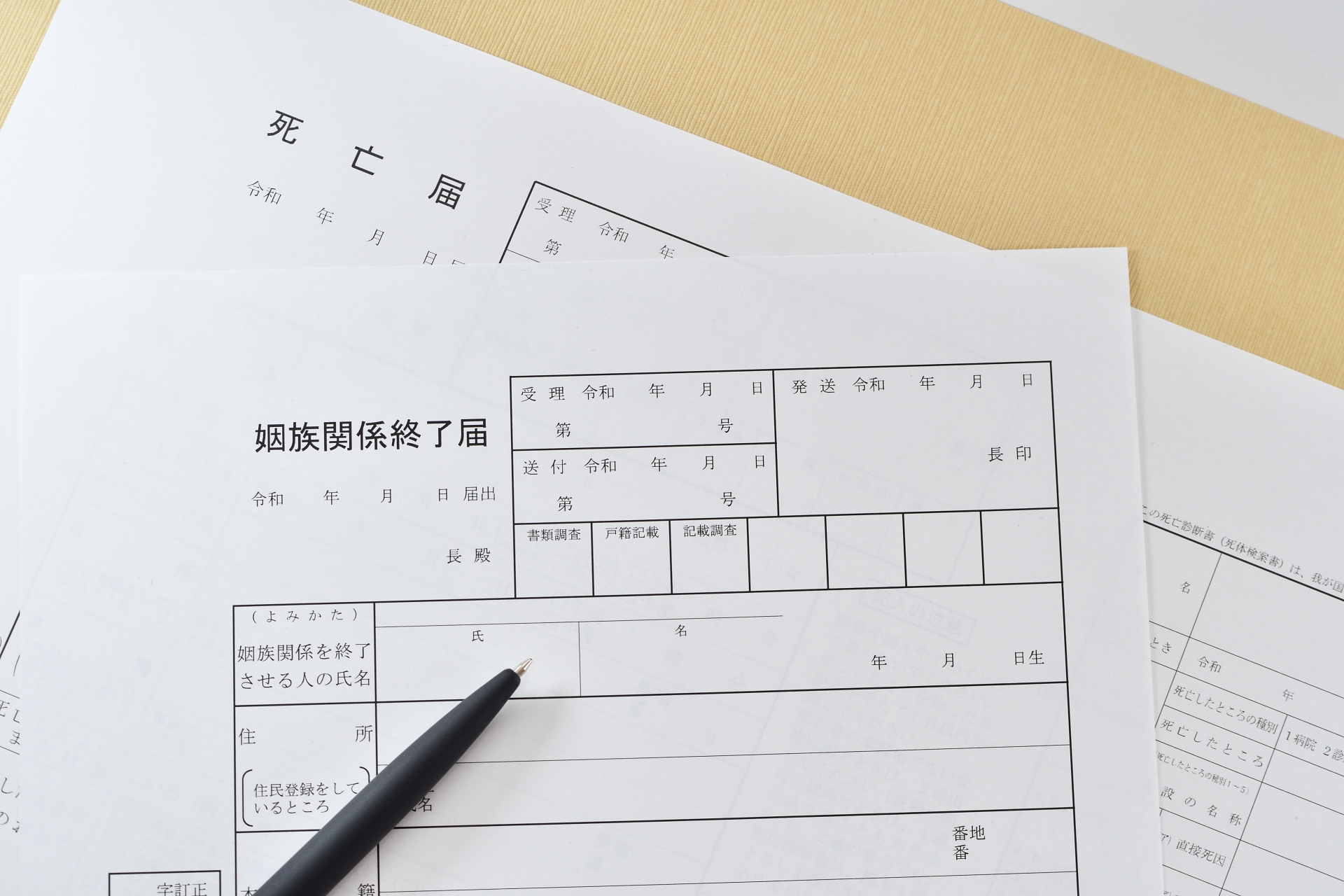

正式名称は「姻族関係終了届」

「死後離婚」の正式な手続き名は**「姻族関係終了届(いんぞくかんけいしゅうりょうとどけ)」**といいます。

これは、配偶者の死亡後、生存配偶者が、亡くなった配偶者の血族(つまり、義父母や義理の兄弟姉妹など)との親族関係を、法的に終了させるための届出です。

「離婚」との決定的な違い

「離婚」と聞くと、夫婦関係を解消することだとイメージしますよね。しかし、死後離婚(姻族関係終了届)は、そこが根本的に異なります。

・通常の離婚: 生きている夫婦が、婚姻関係を解消する手続き。

・死後離婚(姻族関係終了届): 配偶者はすでに亡くなっているため、夫婦関係は死亡によって既に終了しています。この手続きは、残された生存配偶者と、亡き配偶者の血族(姻族)との関係を断ち切るためのものなのです。

例えるなら、夫婦という「点」の関係は死亡によって消滅しており、死後離婚は、自分と義実家を結んでいた「線」を断ち切るイメージです。

一方的な意思表示で成立する

この手続きの大きな特徴は、生存配偶者の一方的な意思表示のみで成立するという点です。

通常の離婚協議のように、相手方(この場合は義父母など)の同意や承諾は一切必要ありません。あなたが役所に「姻族関係終了届」を提出すれば、その時点で法的な効力が生じます。また、届出が受理されたからといって、役所から義父母などに「息子さん(娘さん)の配偶者が姻族関係を終了しましたよ」といった通知が行くこともありません。

つまり、誰にも知られずに、姻族との関係を法的にリセットすることが可能なのです。

なぜ「死後離婚」を選ぶのか?その理由と背景

では、なぜあえて姻族との関係を終了させることを選ぶのでしょうか。その背景には、切実な理由が存在します。

1. 義父母などの扶養・介護のプレッシャーからの解放

最も多い理由の一つが、義父母の介護問題です。 民法では、特別な事情がある場合、家庭裁判所が「三親等内の親族」にも扶養義務を負わせることができると定めています。そして、配偶者の親は「一親等の姻族」にあたります。

つまり、夫の死後、妻が義父母の扶養義務を負う可能性が、法的にゼロではないのです。実際に家庭裁判所が扶養義務を認めるケースは稀ですが、「長男の嫁なのだから、親の面倒を見るのが当たり前」という無言のプレッシャーや、周囲からの期待に苦しむ方は少なくありません。

姻族関係終了届を提出すれば、この姻族間の扶養義務は完全に消滅します。介護の責任という重荷から、法的に解放されたいという思いが、大きな動機となります。

2. 精神的な負担と親戚付き合いからの解放

・価値観の相違や過干渉: 生前から義父母との関係が良好でなかった場合、配偶者という緩衝材を失ったことで、そのストレスが直接自分に降りかかってくることがあります。

・法事や墓守の義務感: 亡き配偶者の家の行事(法事、お盆、正月など)への参加や、お墓の管理などを、半ば強制的に期待されることへの負担感。

・金銭的な援助の要求: 「生活が苦しいから」と、義理の兄弟姉妹などから金銭的な援助を求められるケースもあります。

これらの精神的・物理的な負担から解放され、自分のペースで生活したいという願いも、死後離婚を選ぶ大きな理由です。

3. 亡き配偶者の「家」からの独立と心理的な区切り

結婚は、個人同士の結びつきであると同時に、家と家との結びつきという側面も持ち合わせています。「〇〇家の嫁」という役割から解放され、一人の個人として新たな人生を歩み始めたい、という心理的なけじめをつけるために、この手続きを選ぶ方もいます。

夫(妻)を亡くした悲しみと向き合い、ようやく前を向こうとしたときに、「家」というしがらみが足かせに感じられるのです。姻族関係を終了させることで、過去を清算し、未来へ踏み出すための儀式的な意味合いを持つこともあります。

こちらの記事も読まれています!

【最重要】死後離婚の「相続」への影響を徹底解説

さて、ここからが本コラムの核心です。「死後離婚をすると、相続で不利になるのではないか?」という疑問に、結論からお答えします。

原則として、死後離婚(姻族関係終了届の提出)が、あなたの相続に与える影響は一切ありません。

なぜ影響がないのか、具体的な項目に分けて詳しく見ていきましょう。

1. 亡き配偶者の遺産の「相続権」はなくならない

これが最も重要なポイントです。 配偶者の遺産を相続する権利(法定相続人としての地位)は、配偶者が亡くなった瞬間に発生し、確定します。

姻族関係終了届は、あくまでその後に提出するものです。過去に遡って、あなたが「配偶者であった」という事実を消すことはできません。

したがって、

・遺産(預貯金、不動産、有価証券など)を受け取る権利は、そのままです。

・他の相続人(子や、亡き配偶者の親・兄弟など)と遺産分割協議を行う権利も、そのままです。

例えば、夫が亡くなり、相続人が妻と子である場合、法定相続分はそれぞれ1/2ずつです。妻が後日、姻族関係終了届を提出したとしても、この1/2の相続権が失われることは絶対にありません。 安心して、正当な権利として遺産を受け取ることができます。

2. 「遺族年金」の受給資格はなくならない

遺族年金(遺族基礎年金・遺族厚生年金など)の受給権も、相続権と同様に、死後離婚の影響を受けません。

遺族年金は、亡くなった方によって生計を維持されていた遺族の生活を保障するための制度です。その受給資格は、あくまで「亡くなった方の配偶者であった」という事実に基づいて判断されます。

姻族関係を終了させたからといって、その事実が消えるわけではないため、受給要件を満たしている限り、引き続き遺族年金を受け取ることができます。

3. なぜ相続に影響しないのか?法律的な視点

法律的に見ると、「相続」と「姻族関係」は全く別の制度だからです。

- 相続: 「被相続人(亡くなった人)」と「相続人(財産を受け取る人)」との間の血族関係(親子など)と配偶者関係に基づいて発生します。

- 姻族関係: 結婚によって生じる、自分と配偶者の血族との間の関係です。

姻族関係終了届が断ち切るのは、後者の「姻族関係」だけです。あなたと亡き配偶者との「配偶者関係(であった事実)」や、あなたとあなたの子供との「血族関係」には何の影響も与えません。だからこそ、相続権や遺族年金の受給権は守られるのです。

4. 「子ども」の相続権にも影響はない

あなたの死後離婚は、あなたの子どもと、亡き配偶者の一族との関係にも影響しません。

子どもから見れば、亡き父(母)方の祖父母や叔父・叔母は、血の繋がった血族です。あなたが姻族関係を終了させても、この血族関係が切れることはありません。

したがって、

・子どもは、亡き親の遺産を通常通り相続します。

・将来、義父母(子どもから見た祖父母)が亡くなった場合、子どもには「代襲相続」の権利が残ります。

【ポイント】代襲相続とは? 本来、祖父母の財産を相続するはずだった親が先に亡くなっている場合に、その子ども(孫)が親に代わって相続する制度です。 例えば、[妻] – [夫(死亡)] – [子] という家族で、妻が死後離婚をしたとします。その後、夫の父(子から見た祖父)が亡くなった場合、子は、亡き夫の代わりに祖父の財産を相続する権利があります。妻の死後離婚は、この子の権利に何の影響も与えません。

死後離婚の手続きと注意点

死後離婚(姻族関係終了届)の手続きは、驚くほど簡単です。

手続きの概要

・届出人: 生存配偶者本人のみ

・提出先: 届出人の本籍地、または住所地の市区町村役場

・必要なもの:

姻族関係終了届(役所の窓口で入手できます)

届出人の印鑑(認印で可)

戸籍謄本(戸籍全部事項証明書): 届出人のものと、死亡した配偶者のもの。ただし、本籍地に提出する場合など、不要なケースもありますので、事前に役所に確認するとスムーズです。

届出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)・費用: 無料

・期限: 配偶者の死亡後であれば、いつでも提出可能です。期限はありません。

絶対に知っておくべき注意点

手続きは簡単ですが、その決断は慎重に行うべきです。

一度提出すると、絶対に撤回できない 後から「やっぱり義父母との関係を元に戻したい」と思っても、それは不可能です。届出は、あなたの人生における大きな決断となります。一時の感情で動かず、冷静に考える時間を持つことが重要です。

相手方(姻族)への通知はないが… 前述の通り、役所からの通知はありません。しかし、義父母などが何らかの理由で戸籍謄本を取得した際に、あなたが姻族関係を終了させた事実を知る可能性はあります。その場合、感情的なしこりを残し、関係が悪化するリスクは覚悟しておく必要があります。

姓(苗字)は自動的には変わらない 「死後離婚」という言葉のイメージから、旧姓に戻るものだと誤解されがちですが、姻族関係終了届を提出しただけでは、あなたの姓は変わりません。 婚姻時の姓を名乗り続けることになります。

こちらの記事も読まれています!

「死後離婚」と合わせて検討すべきこと

死後離婚を考える際には、関連する他の手続きについても知っておくと、より自分の望む形を実現できます。

旧姓に戻りたい場合:「復氏届(ふくうじとどけ)」

婚姻によって姓を変えた方が、結婚前の姓(旧姓)に戻るための手続きが**「復氏届」**です。

・これは姻族関係終了届とは別の手続きです。

・配偶者の死後であれば、いつでも届け出ることができます。

・姻族関係終了届と同時に提出することも、別々に提出することも可能です。

「姻族関係は切りたいけれど、子どももいるし姓は変えたくない」 → 姻族関係終了届のみ提出

「姻族関係は気にしないが、旧姓に戻って心機一転したい」 → 復氏届のみ提出

「姻族関係を断ち切り、かつ旧姓にも戻りたい」 → 姻族関係終了届と復氏届の両方を提出

このように、自分の希望に合わせて手続きを選択できます。

お墓や仏壇の問題:「祭祀(さいし)の承継」

お墓や仏壇、位牌といった「祭祀財産」を誰が引き継ぎ、管理していくかという問題も、しばしばトラブルの原因となります。

祭祀財産は、通常の相続財産とは異なり、遺産分割の対象にはなりません。誰が承継するかは、①被相続人(亡き配偶者)の指定、②地域の慣習、③家庭裁判所の判断、の順で決まります。

一般的には長男やその配偶者が承継するケースが多いですが、あなたが姻族関係終了届を提出したとしても、祭祀承継者としての地位が自動的になくなるわけではありません。

「お墓の管理はしたくない」と考えている場合は、届出の前に、他の親族と話し合っておくことが望ましいでしょう。もし話し合いが難しい場合は、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

ケーススタディで見る「死後離婚」

具体的な事例を通して、理解を深めましょう。

・ケース1:義母の介護に悩むA子さん 夫の死後、一人暮らしの義母の介護を一身に背負っていたA子さん。夫の兄弟は遠方に住み、「介護は嫁の役目」と協力的ではなかった。心身ともに限界を感じたA子さんは、弁護士に相談の上、姻族関係終了届を提出。これにより、義母に対する法的な扶養義務がなくなり、介護のプレッシャーから解放されました。夫の遺産である預貯金は、法定相続分をきちんと受け取り、その後の生活の基盤としました。

・ケース2:夫の借金と親戚付き合いに悩むB美さん 亡き夫に多額の借金があったことが判明。B美さんは、まず家庭裁判所で**「相続放棄」**の手続きを行いました。これにより、夫のプラスの財産もマイナスの財産(借金)も、一切相続しないことになりました。しかし、相続放棄をしても姻族関係は続きます。義父母からの頻繁な連絡や干渉に悩み、別途「姻族関係終了届」を提出。相続と姻族関係、2つの問題を別々に解決し、新たな生活をスタートさせました。

・ケース3:姓と家のしがらみから解放されたいC恵さん 子どもはおらず、夫亡き後は一人。夫の「〇〇家」という意識が強い親族との付き合いが苦痛だったC恵さん。自分の人生を取り戻したいと考え、**「姻族関係終了届」と「復氏届」**を同時に提出。これにより、義理の親族との法的な関係を断ち切ると同時に、旧姓に戻ることができました。夫の遺産は問題なく相続し、心機一転、前向きな日々を送っています。

まとめ

「死後離婚(姻族関係終了届)」は、けして特別なことではありません。配偶者の死後、残された人生を自分らしく、穏やかに生きていくために用意された、法的な権利であり、一つの有効な選択肢です。

本コラムで繰り返しお伝えしてきた通り、この手続きがあなたの相続権や遺族年金の受給権を脅かすことはありません。 これは、決断を前にしたあなたにとって、何よりの安心材料となるはずです。

ただし、その手続きが持つ意味を正しく理解することが不可欠です。

・それは、法的に姻族との関係を終了させるものであること。

・一度提出すれば、二度と元には戻せない、不可逆的な手続きであること。

・姓を変えたい場合は、別途「復氏届」が必要であること。

・お墓の問題など、感情的な対立を生む可能性も考慮すること。

もしあなたが今、姻族との関係に悩み、この手続きを考えているのであれば、一時の感情で決断するのではなく、一度立ち止まって冷静に考えてみてください。ご自身のこれからの人生をどう歩んでいきたいのか、そのためにこの手続きが本当に必要なのかを、じっくりと見つめ直すことが大切です。

手続き自体は簡単ですが、その決断はあなたの人生にとって非常に重いものです。もし少しでも不安や疑問があれば、一人で抱え込まずに、弁護士や司法書士といった法律の専門家に相談することをお勧めします。

最終的にどのような選択をするにせよ、それがあなた自身の心の平穏と幸せに繋がるものであることを、心から願っています。

★★★当社の特徴★★★

弊社は、業界の常識を覆す【月額管理料無料】というサービスで、オーナー様の利回り向上を実現する不動産管理会社です。空室が長引いて困っている・・・月々のランニングコストを抑えたい…現状の管理会社に不満がある…などなど、様々なお悩みを当社が解決いたします!

家賃査定や募集業務はもちろん、入居中のクレーム対応・更新業務・原状回復工事なども、全て無料で当社にお任せいただけます。些細なことでも構いませんので、ご不明な点やご質問などございましたら、下記ご連絡先まで、お気軽にお問い合わせください!

【お電話でのお問い合わせはこちら】

03-6262-9556

【ホームページからのお問い合わせはこちら】

管理のご相談等、その他お問い合わせもこちらです♪

【公式LINEからのお問い合わせはこちら】

お友達登録後、LINEでお問い合わせ可能です♪