~賃貸管理と民泊の未来~

近年、日本の観光業はインバウンド需要の増加によって大きく変化しています。特に訪日外国人観光客の増加に伴い、宿泊施設の需要が多様化し、従来のホテルや旅館に加えて民泊が注目を集めています。しかし、民泊には法規制や収益の安定性などの課題があり、賃貸管理との比較が重要になっています。本コラムでは、インバウンド需要が宿泊市場に与える影響と、賃貸管理と民泊の未来について考察します。

インバウンド需要の現状と今後の展望

訪日外国人観光客の数は、政府の観光政策や円安、ビザ緩和などの影響により増加傾向にあります。観光庁の統計によると、2030年には訪日外国人数が年間6,000万人を超える可能性があるとされており、宿泊施設の確保が重要な課題となっています。

特に、アジア圏(中国・韓国・台湾など)や欧米からの観光客が増加しており、それぞれの地域によって異なるニーズが存在します。例えば、中国や韓国の旅行者はショッピングやグルメを楽しむ傾向が強く、欧米の旅行者は文化体験や自然を求める傾向があります。

こうした多様なニーズに対応するため、日本の宿泊業界は新たな選択肢を提供する必要があります。ホテルや旅館は従来の形式を維持しながらも、民泊や賃貸住宅の活用が進められることで、より柔軟な宿泊形態が実現されるでしょう。

民泊の役割とその課題

民泊は、ホテルや旅館とは異なり、個人が所有する住宅やアパートの一部を貸し出す宿泊スタイルです。特に、都市部ではマンションを活用した民泊が増え、地方では古民家をリノベーションして提供されるケースが多く見られます。

民泊の魅力は、宿泊者に「地域の暮らしを体験できる」ことにあります。観光客は、ホテルでは味わえないローカルな雰囲気を楽しみながら、地元住民との交流の機会を得ることができます。例えば、農村地域では、農業体験をセットにした民泊が人気を集め、都市部ではデザイナーズマンションを活用したスタイリッシュな民泊が注目されています。しかし、民泊を運営する上で、以下のような課題が存在します。

1.法規制の厳格化:自治体ごとのルール

民泊は、新法が施行される以前は比較的自由な形態で運営されていました。しかし、違法民泊の増加や近隣住民とのトラブルが問題となり、政府は 「住宅宿泊事業法(民泊新法)」 を制定しました。この法律により、民泊を運営するためには一定の条件を満たす必要があります。

主な規制内容:

年間の営業日数制限:民泊の営業は年間180日以内と制限される場合がある。

自治体ごとの規制:都市部では、民泊の営業を制限する自治体もある(例:東京都新宿区では厳格な制限がある)。

届け出義務:民泊運営者は自治体に届出を行い、許可を取得する必要がある。

衛生・安全対策:消防設備の設置や定期的な清掃が求められる。

特に、自治体ごとにルールが異なるため、民泊を始めるには 運営エリアの規制を十分に理解する必要があります。これを怠ると、違法民泊とみなされて罰則の対象になるリスクが高まります。

2.収益の不安定性:繁忙期と閑散期の影響

民泊の収益は観光需要に左右されやすく、ホテルと異なり 長期的な安定収益の確保が難しい という課題があります。特に、以下の要因により収益が不安定になることがあります。

① 観光シーズンの影響 訪日観光客は繁忙期(ゴールデンウィーク、夏休み、年末年始)に集中するため、閑散期には空室が多くなり、収益が大きく減少する可能性があります。

② 市場競争の激化 民泊の数が増えるにつれて、宿泊施設の競争が激しくなり、価格競争が発生します。特に、ホテルの価格が低下すると民泊の集客が難しくなり、稼働率が低下する傾向にあります。

③ メンテナンスコストの問題 民泊は短期滞在者が多いため、頻繁に清掃や修繕を行う必要があります。そのため、長期賃貸物件よりも運営コストが高くなり、利益が減少する可能性があります。

これらの理由から、民泊の運営には市場動向を見極めながら戦略的に価格設定を行い、閑散期の対策を考えることが重要です。例えば、長期滞在者向けのプランを導入したり、観光プロモーションと連携して割引キャンペーンを展開するなどの施策が求められます。

3.近隣住民との摩擦:トラブル発生のリスク

民泊を運営する際、地域住民とのトラブルが発生することがあります。特に 騒音・ゴミ問題・治安の悪化 が、民泊に対する懸念として挙げられます。

① 騒音問題 短期滞在の旅行者は夜遅くまで騒ぐことがあり、近隣住民に迷惑をかけるケースがあります。特に、パーティー目的の利用や団体客の宿泊が原因となることが多く、苦情につながります。

② ゴミの管理 短期間の滞在者はゴミの分別を知らない場合があり、ルール違反が発生することがあります。これにより、地域の清潔さが損なわれ、周辺住民からの苦情が増える原因となります。

③ 不審者の増加 民泊では、様々な国籍・背景の人々が出入りするため、セキュリティ対策を怠ると、不審者が侵入するリスクが高まります。これにより、地域の安全が脅かされる可能性があります。

これらの問題を回避するためには、民泊運営者が 住民との対話を重視し、適切なルールを設ける 必要があります。例えば、騒音の発生しやすい夜間は利用規制を設ける、ゴミの分別ルールを宿泊者に徹底する、防犯カメラを設置するなどの対策が考えられます。

民泊の失敗事例とその教訓:成功への道を探る

近年、インバウンド需要の高まりに伴い、民泊市場は急速に拡大しました。しかし、すべての民泊が成功を収めたわけではなく、多くの事業者が課題に直面し、撤退を余儀なくされるケースも存在します。本コラムでは、民泊の失敗事例を紹介しながら、その原因と今後の改善策について考察します。

1.法規制違反による閉鎖:東京の違法民泊ケース

東京では、インバウンド需要に応えるために多くの民泊が開業しました。しかし、2018年に施行された「住宅宿泊事業法(民泊新法)」により、民泊運営者は届出や許可取得が義務付けられました。これに適応できなかった多くの施設が営業停止に追い込まれる事態となりました。

失敗の要因

法規制の認識不足:運営者が新法の内容を十分に理解せず、無許可で営業を継続した。

自治体ごとの異なるルール:地域によって規制が異なり、許可取得の手続きが複雑だった。

近隣住民とのトラブル:騒音やゴミの問題が発生し、クレームが相次いだ結果、強制閉鎖となった。

教訓 民泊を運営する際には、法規制を十分に理解し、自治体のルールに沿った適切な手続きを行うことが不可欠である。地域住民との関係構築も成功の鍵となる。

2.衛生管理の不備による信用失墜:大阪の民泊ホテル

大阪の繁華街では、多くの民泊が観光客向けに運営されていました。しかし、ある民泊施設では清掃の質が低く、利用者からの苦情が相次ぎました。結果として、宿泊予約サイトの評価が下がり、客足が遠のいてしまいました。

失敗の要因

清掃の頻度不足:短期滞在者が多く、高い回転率を維持するために清掃が追いつかなかった。

害虫の発生:適切な害虫対策が施されていなかったため、不衛生な環境が問題視された。

悪評の拡散:オンラインレビューが急速に広がり、新規宿泊者の獲得が困難になった。

教訓 民泊運営では清潔感が最も重要な要素の一つである。高い評価を維持するためには、専門の清掃業者を導入するなど、衛生管理を徹底する必要がある。

3.ホストとゲストのコミュニケーション不足:地方民泊の課題

地方都市では、インバウンド観光の拡大に伴い、民泊が積極的に導入されました。しかし、ある農村地域の民泊では、宿泊者とのコミュニケーション不足が問題となり、リピーターを獲得できませんでした。

失敗の要因

言語の壁:ホストが外国語を話せず、宿泊者との意思疎通が困難だった。

観光情報の提供不足:周辺の観光スポットや交通手段についての情報が十分に提供されなかった。

ゲストの期待とのギャップ:宿泊者の期待していた体験と実際のサービスが乖離していた。

教訓 外国人観光客をターゲットにする場合、最低限の多言語対応が必要となる。スマートフォンアプリや翻訳ツールの活用により、コミュニケーションを円滑にする工夫が求められる。

4.価格戦略の失敗による収益悪化:沖縄のリゾート民泊

沖縄では、リゾート型の民泊施設が数多く開業しました。しかし、ある民泊施設では価格設定を誤り、経営難に陥りました。

失敗の要因

競争過多:近隣の民泊が価格競争を行い、宿泊料金が過度に低価格化してしまった。

コストの計算ミス:維持管理費や清掃費用を適正に計算せず、利益がほとんど残らなかった。

閑散期の対策不足:シーズンオフの集客戦略が不十分であり、年間収益が安定しなかった。

教訓 民泊の価格戦略は、競合施設と市場の需要を適切に分析した上で設定するべきである。また、閑散期の特別プランやプロモーションの実施など、年間を通じた収益確保が重要となる。

賃貸管理のメリットと安定性

民泊と比較すると、賃貸管理は不動産オーナーにとってより安定した収益を確保する選択肢となります。特に、長期的に安定した収益を求める場合、賃貸管理の利点を最大限に活用することが重要です。

1.長期契約による安定収益

賃貸住宅の最大のメリットは、長期間の契約による安定した収益です。賃貸契約は通常、月単位または年単位で締結されるため、民泊のように毎月の宿泊状況に左右されることなく、一定の賃料収入を得ることができます。

【賃貸管理の安定性が高い理由】

継続的な収益確保:賃貸は住居として提供されるため、入居者が長期間滞在することが多く、安定した賃料収入を確保できます。

空室リスクの低減:民泊は短期間の滞在が中心で空室リスクが高いですが、賃貸管理では長期契約により空室リスクを軽減できます。

経済変動に強い:インバウンド需要の増減に影響される民泊とは異なり、賃貸管理は一般住民や企業の社宅利用など、より幅広い需要に支えられています。例えば、都市部では企業が従業員向けに賃貸物件を契約するケースもあり、こうした法人契約を活用することで、より安定した賃貸経営が可能になります。

2.トラブルの回避と管理の簡素化

民泊は、短期間の宿泊者が多いため、管理の手間が増える傾向があります。たとえば、頻繁な鍵の受け渡し、清掃、宿泊者のマナー問題、近隣住民とのトラブルなどが挙げられます。一方、賃貸管理は長期間の契約が基本となるため、これらの問題を回避しやすく、よりスムーズな運営が可能です。

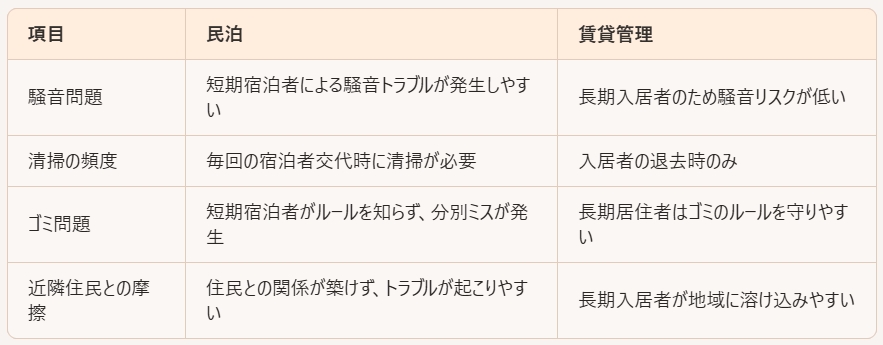

【民泊と賃貸管理のトラブル比較】

例えば、都市部のマンションで民泊を運営すると、頻繁に宿泊者が入れ替わるため、騒音やゴミの問題が発生しやすく、近隣住民とのトラブルに発展することがあります。しかし、賃貸管理では住民が定着するため、地域との共存がしやすく、スムーズな管理が可能です。

3.テクノロジーの活用による管理の効率化

近年、不動産管理業務のデジタル化が進んでおり、賃貸管理の負担を軽減する技術が次々と導入されています。これにより、物件管理の効率が向上し、オーナーの手間を削減できます。

【賃貸管理を効率化する主なテクノロジー】

スマートロック → 鍵の受け渡し不要で、入居者はスマートフォンで解錠可能。

オンライン契約 → 入居者との契約を電子署名で完了でき、契約業務を簡素化。

AIチャットボット → 入居者からの問い合わせにAIが対応し、24時間サポートが可能。

IoT監視システム → 物件の温度管理、防犯カメラ、自動修理通知などを導入し、管理の負担を軽減。

特に、スマートロックやオンライン契約は、入居者の利便性を向上させるだけでなく、オーナーの業務効率を大幅に向上させるため、賃貸管理の運営がよりスムーズになります。

4.賃貸管理の将来性:持続可能な不動産運用へ

今後、不動産市場の変化に伴い、賃貸管理は持続可能な資産運用の重要な選択肢となります。特に都市部では、賃貸需要が安定しており、長期的な資産価値の維持が可能です。また、高齢化社会に対応するためのシニア向け賃貸住宅や、外国人ビジネスマン向けのグローバル対応型賃貸など、多様な形態が登場しています。

【賃貸管理の未来を見据えた運営戦略】

・ニーズに合わせた物件運営(シニア向け・外国人向け・企業向けなど)

・テクノロジーを活用し、管理業務を効率化

・地域との共存を図り、賃貸物件の魅力を最大化

賃貸管理は、不動産オーナーにとって 長期的な安定収益を確保しやすい経営戦略 であり、持続可能な運営が可能です。これから賃貸経営を考えるオーナーは、市場の動向を見極めながら、テクノロジーを活用し、より効率的な運営を目指すことが重要となるでしょう。

賃貸管理の成功事例と要因:成功への道を探る

1.空室対策としてリノベーションを活用した成功事例

事例:東京都心の築30年マンション 東京都内にある築30年の賃貸マンションは、老朽化の影響で空室が増加し、収益が低下していました。しかし、オーナーはリノベーションを決断し、キッチンや浴室を最新設備に変更し、内装を明るくモダンなデザインへと改装しました。

成功の要因

市場のニーズに合わせた設備投資:新築同様の快適な住環境を提供し、競争力を高めた。

賃料の適正化:リノベーション後、賃料を適度に引き上げ、空室率を大幅に削減。

ターゲット層の明確化:若い単身者やカップル向けにデザインを調整し、入居希望者を増加。

結果として、賃貸経営の収益が向上し、長期的な入居者獲得につながりました。

2.外国人向け賃貸市場へのシフト成功事例

事例:大阪の賃貸マンション 大阪は訪日外国人の滞在需要が高く、オーナーは賃貸市場の変化を見越して「外国人向け賃貸マンション」を導入しました。家具付きの部屋を提供し、英語対応のスタッフを配置することで、外国人ビジネスマンや学生に人気の物件となりました。

成功の要因

外国人のニーズに対応:家具付き・Wi-Fi完備・多言語サポートで利便性を向上。

短期・長期の選択肢:滞在期間に応じた柔軟な契約プランを設定。

オンライン広告の活用:海外向けの広告を展開し、直接問い合わせを増やした。

この結果、物件の稼働率が向上し、安定した収益を確保することができました。

3.シェアハウス運営による収益向上成功事例

事例:神奈川県の戸建て住宅 神奈川県のオーナーは、単身者向けの賃貸経営を模索していたが、単純な賃貸では収益が伸び悩んでいました。そこで、戸建て住宅をシェアハウスとして運営し、複数人の入居者を受け入れる形へ変更しました。

成功の要因

家賃を分割することで賃料設定を最適化:全体収益が個別賃貸より高くなった。

共有スペースを魅力的に整備:リビングを広くし、住みやすい環境を提供。

若い世代のニーズに適合:大学生や社会人のコミュニティ形成を促進。

シェアハウスの運営により、高稼働率を実現し、収益性を向上させることができました。

4.AI・テクノロジー導入による賃貸管理効率化の成功事例

事例:東京の大規模賃貸マンション 管理会社がAIとスマートテクノロジーを導入し、賃貸管理の効率化を進めました。スマートロック、オンライン契約、AIによる入居者問い合わせ対応システムを導入したことで、管理業務の負担が軽減されました。

成功の要因

無人対応システムの導入:入居者の問い合わせをAIが即座に対応。

スマートロックによる安全性向上:鍵の紛失トラブルを削減し、管理効率を改善。

コスト削減:管理スタッフの業務負担を軽減し、運営コストを削減。

この結果、管理業務の負担軽減だけでなく、入居者の満足度も向上し、物件の評価が高まりました。

5.地方都市での高齢者向け賃貸成功事例

事例:福岡県のシニア向け賃貸マンション 福岡県のオーナーは、人口減少が進む地方都市での賃貸経営に課題を抱えていました。しかし、高齢者向けにバリアフリー設備を整備し、介護支援サービスを提供することで、シニア層にとって快適な住環境を実現しました。

成功の要因

バリアフリー設計の導入:手すりやエレベーターを設置し、高齢者に配慮。

介護サービスとの連携:専門の介護スタッフを配置し、安心感を提供。

地域社会との連携:地域の医療機関と提携し、シニア向け賃貸の魅力を向上。

この施策により、長期間の入居者を確保し、安定した収益を確保することができました。

賃貸管理と民泊の未来

インバウンド需要の拡大に伴い、民泊と賃貸管理の市場は今後さらに進化していくでしょう。民泊は観光客向けの柔軟な宿泊体験を提供する一方で、法規制や管理の課題を考慮する必要があります。一方、賃貸管理は長期的な収益の確保に適しており、安定した資産運用が可能です。今後の市場の変化に対応しながら、不動産オーナーは民泊と賃貸管理のメリット・デメリットを十分に理解し、自身の目標に合った運営戦略を選択することが求められるでしょう。観光業と不動産市場の融合が進む中で、新たな宿泊形態が生まれ、持続可能な不動産活用が実現される未来に期待が高まります。

★★★当社の特徴★★★

弊社は、業界の常識を覆す【月額管理料無料】というサービスで、オーナー様の利回り向上を実現する不動産管理会社です。空室が長引いて困っている・・・月々のランニングコストを抑えたい…現状の管理会社に不満がある…などなど、様々なお悩みを当社が解決いたします!

家賃査定や募集業務はもちろん、入居中のクレーム対応・更新業務・原状回復工事なども、全て無料で当社にお任せいただけます。些細なことでも構いませんので、ご不明な点やご質問などございましたら、下記ご連絡先まで、お気軽にお問い合わせください!

【お電話でのお問い合わせはこちら】

03-6262-9556

【ホームページからのお問い合わせはこちら】

管理のご相談等、その他お問い合わせもこちらです♪

【公式ラインからのお問い合わせはこちら】

お友達登録後、ラインでお問い合わせ可能です♪