はじめに:なぜ今、オーナーは「原状回復」を正しく知るべきなのか?

賃貸経営を行うオーナー様にとって、「原状回復」は避けては通れない重要なテーマです。入居者の退去時に発生するこのプロセスは、物件の資産価値を維持し、次の入居者をスムーズに迎えるために不可欠です。しかし、その費用負担をめぐって、オーナーと入居者の間で認識の齟齬が生じ、深刻なトラブルに発展するケースが後を絶ちません。

「どこまでが入居者の負担で、どこからがオーナーの負担なのか?」 「経年劣化と通常損耗の線引きは?」 「契約書の特約はどこまで有効なのか?」

これらの疑問は、多くのオーナー様が抱える共通の悩みではないでしょうか。

かつては「原状回復=入居者が借りた時の状態に完全に戻すこと」という曖昧な慣習がまかり通っていましたが、現在では国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」や、東京都が策定した「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」(通称:東京ルール)によって、その考え方や費用負担のあり方が明確に示されています。

これらのルールを正しく理解し、遵守することは、単にトラブルを回避するためだけではありません。入居者との無用な争いを避け、良好な関係を築くことは、結果として物件の評判を高め、長期的な安定経営につながります。また、法令遵守の姿勢は、企業のコンプライアンスが重視される現代において、オーナー様自身の信頼性を高める上でも極めて重要です。

本コラムでは、賃貸経営の専門家の視点から、複雑に思われがちな原状回復の基本から、トラブル防止の切り札となる「東京ルール」の核心、そして具体的なケーススタディまで、徹底的に解剖していきます。この知識を武器に、トラブルに悩まされることのない、健全で安定した賃貸経営を実現するための一助となれば幸いです。

第1章:その認識はもう古い!原状回復の「新常識」

まず、最も重要な基本原則から確認しましょう。多くの誤解が生じる原状回復の定義は、ガイドラインにおいて以下のように示されています。

「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」

ポイントは、「借りた当時の状態に戻すことではない」という点です。賃貸借契約とは、オーナーが物件を使用収益させ、入居者がその対価として賃料を支払う契約です。人が住んでいれば、普通に使っていても、時間の経過とともに建物や設備が自然と劣化・損耗していくのは当然のことです。

この**「経年変化」や「通常損耗」**については、オーナーが支払われる賃料の中に、その価値減少分(減価償却費や修繕費など)が含まれていると解釈されます。したがって、これらの回復費用は、原則としてオーナーが負担すべきものとされています。

一方で、入居者の責任で回復しなければならないのは、以下のようなケースです。

- 故意・過失による損傷: わざと壁に穴をあけた、不注意で床に重いものを落として傷つけたなど。

- **善管注意義務違反:**善良な管理者として通常求められる注意を怠ったことによる損害。例えば、結露を放置してカビを発生させた、飲み物をこぼしたのに拭き取らずシミになった、など。

- 通常の使用を超える使用による損耗: ペットによる柱の傷や臭い、室内での喫煙による壁紙のヤニ汚れや臭い、など。

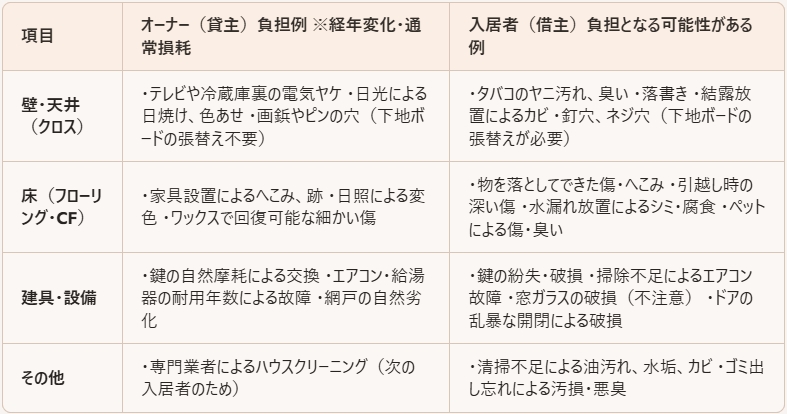

🏠 費用負担の線引き一覧表(具体例付き)

この線引きを理解することが、原状回復を正しく理解する第一歩となります。

第2章:トラブル防止の羅針盤「東京ルール」を徹底解剖

原状回復に関するトラブルが特に多かった首都圏において、その解決の指針として東京都が平成16年に策定したのが「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」、通称「東京ルール」です。

これは法律ではありませんが、過去の判例などを基に作られており、実際の裁判でもこのルールの考え方が尊重されることが多く、東京都以外の地域でも広く参考にされています。賃貸住宅紛争防止条例(東京ルール条例)により、都内の物件については、宅建業者は契約時にこのガイドラインの内容を説明することが義務付けられています。

オーナー様が押さえるべき「東京ルール」の核心は、以下の3つのポイントです。

ポイント1:契約書と説明による「ルールの見える化」

トラブルの多くは「言った、言わない」「そんなはずではなかった」という認識のズレから生じます。東京ルールでは、契約前に費用負担の原則を明確に書面で説明し、入居者の理解を得ることを重視しています。

- 重要事項説明・契約書への明記: ガイドラインの原則(経年変化・通常損耗はオーナー負担、故意・過失は入居者負担)を改めて記載します。

- 特約の重要性: ガイドラインの原則とは異なる合意(例:ハウスクリーニング費用を入居者負担とするなど)をする場合は、「特約」として契約書に明確に記載する必要があります。

ただし、単に特約を記載すれば何でも有効になるわけではありません。 特約が有効と認められるためには、判例上、以下の3つの要件を満たす必要があるとされています。

- 特約の必要性があり、かつ、暴利的でないなどの客観的、合理的理由が存在すること

- 賃借人が特約によって通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負うことについて認識していること

- 賃借人が特約による義務負担の意思表示を明確に行っていること

具体的には、「ハウスクリーニング代として一律〇〇円を負担する」という文言だけでなく、「本来はオーナーが負担すべき費用であるが、借主の負担とする」といった趣旨や、負担額の算定根拠などを具体的に記載し、口頭でも丁寧に説明して納得を得ておくことが、後のトラブル防止に繋がります。

ポイント2:経過年数を考慮した「減価償却」という考え方

東京ルールを理解する上で、最も重要な概念が「減価償却」です。建物や設備は、時間が経つにつれてその価値が減少していきます。そのため、入居者が何かを壊してしまった場合でも、新品に交換する費用の全額を請求できるわけではありません。その資産の価値が減少した分を考慮して、入居者の負担割合を決めます。

ガイドラインでは、主な内装材や設備の耐用年数の目安が示されています。

- 壁紙(クロス):6年

- カーペット、クッションフロア:6年

- フローリング(部分補修が困難な場合):建物の耐用年数

- エアコン:6年

- 流し台:5年

この耐用年数を基準に、入居者の負担割合を計算します。考え方は、耐用年数を経過した時点で、その資産の価値は「1円」になるというものです。

【計算シミュレーション:壁紙の張替え】

- 前提: 壁紙の張替え費用が5万円。入居期間は3年。入居者は喫煙により壁紙を汚してしまい、張替えが必要になった。

- 耐用年数と経過年数: 壁紙の耐用年数は6年です。入居期間が3年なので、価値は半分(3年/6年)減少しています。

- 残存価値の割合: 6年 – 3年 = 3年分の価値が残っています。割合にすると、(6年 – 3年) ÷ 6年 = 50% となります。

- 入居者の負担額: 張替え費用5万円 × 残存価値割合50% = 2万5000円

この計算により、入居者の負担額は2万5000円となります。もし入居期間が6年以上であれば、壁紙の価値は1円になっているため、たとえ入居者に汚損の責任があったとしても、張替え費用を請求することは原則としてできません(ただし、毀損の程度がひどく、手入れを著しく怠った場合などは別途協議の余地があります)。

この減価償却の考え方は、入居者への請求額を算出する際の、客観的で公平な根拠となります。

こちらの記事も読まれています!

ポイント3:写真とチェックリストによる「証拠の保全」

原状回復の話し合いがこじれる原因の一つに、「入居時からあった傷か、退去時にできた傷か」という水掛け論があります。これを防ぐために、東京ルールでは入居時と退去時の物件状況の確認を徹底することを推奨しています。

- 入居時の状況確認:

- **「入退去時の物件状況及び原状回復確認リスト」**のようなチェックリストを用意します。

- オーナー(または管理会社)と入居者が一緒に立ち会い、部屋の隅々まで傷や汚れの有無を確認します。

- 日付の入るカメラで、主要な箇所や気になる部分の写真を撮影します。

- 確認した内容はリストに記録し、双方が署名・捺印の上、1部ずつ保管します。

- 退去時の状況確認:

- 原則として、荷物がすべて搬出された後に、オーナー(または管理会社)と入居者が一緒に立ち会います。

- 入居時に作成したチェックリストと写真をもとに、どこに新たな損耗・毀損が発生したかを確認します。

- 修繕が必要な箇所と、その費用負担の考え方について、その場でできる限り丁寧に説明し、合意形成を図ります。

- 話し合った内容は書面にまとめ、双方が確認のサインをします。

このような客観的な証拠を残しておくことで、感情的な対立を避け、スムーズな話し合いを促進することができます。

第3章:ケーススタディで学ぶ!よくある原状回復トラブルと対処法

ここでは、実際によく起こるトラブル事例と、ガイドラインや東京ルールに沿った正しい対処法を解説します。

ケース1:壁紙・クロスの張替え範囲はどこまで?

- 状況: 入居者が壁の一部分に目立つ傷をつけてしまった。その傷のある一面だけを張り替えればよいのか、それとも部屋全体の壁紙を張り替える費用を請求できるのか?

- 論点: 毀損箇所の単位と、減価償却の適用。

- 解説: ガイドラインでは**「毀損させた箇所を含む一面分まで」**を負担単位とするのが原則です。例えば、4面ある壁のうち1面に傷をつけた場合、その一面分の張替え費用が入居者負担の対象となります。 しかし、その一面だけを張り替えると、他の壁との色合いが明らかに変わってしまい、商品価値が落ちる場合があります。このような場合、部屋全体の張替え費用を請求したいと考えるのがオーナー様の心情ですが、原則としてそれは認められません。 全体の張替え費用はオーナー負担となり、そのうち毀損した一面分についてのみ、減価償却を考慮した上で入居者に請求するのが妥当な判断となります。 ただし、契約書に「毀損箇所を含む一面を借主負担で張り替える際に、他の面との色合わせ等のために全部を張り替える必要がある場合は、その全額を借主の負担とする」といった趣旨の特約があり、入居者がそれを十分に理解・合意している場合は、請求が認められる可能性もあります。

ケース2:「ハウスクリーニング代は借主負担」の特約は有効か?

- 状況: 契約書に「退去時のハウスクリーニング代金(〇〇円)は、賃借人が負担する」という特約を入れていた。退去時に請求したところ、入居者から「通常の使用による汚れの清掃はオーナー負担のはずだ」と支払いを拒否された。

- 論点: 特約の有効性。

- 解説: 前述の通り、入居者が通常の清掃(掃き掃除、拭き掃除、水回りの清掃など)をきちんと行っていれば、退去後の専門業者によるハウスクリーニングは、次の入居者を迎えるためのオーナー側の準備行為と見なされ、その費用はオーナー負担が原則です。 しかし、ハウスクリーニング代を借主負担とする特約も、一定の要件を満たせば有効と判断される傾向にあります。その要件とは、

- 金額が合理的であること(相場からかけ離れて高額でない)

- 契約時に、特約の内容(本来はオーナーが負担すべき性質の費用であること、具体的な負担額など)を入居者が明確に認識し、納得の上で合意していること です。 ただ契約書に一文入っているだけでは不十分で、重要事項説明の際に、担当者が口頭で丁寧に説明し、入居者の合意を得ている記録を残しておくことが重要です。金額の根拠(例:〇LDKの標準的な清掃費用として)も示せると、より説得力が増します。

ケース3:エアコンが故障!修理費用は誰が負担?

- 状況: 入居者から「エアコンが動かなくなった」と連絡があった。設置から10年が経過している。

- 論点: 経年劣化か、入居者の過失か。

- 解説: エアコンなどの設備には、それぞれ耐用年数があります。設置から長年経過した設備の自然故障は、経年劣化によるものと判断され、その修理・交換費用はオーナーの負担となります。これは、入居者が快適に生活できる環境を提供するという、オーナーの「修繕義務」の一環です。 ただし、故障の原因が明らかに入居者の使用方法にある場合は、話が別です。例えば、

- フィルターの清掃を長期間怠ったために、ホコリが詰まって故障した。

- リモコンを落として壊してしまった。

- 誤った使い方をして内部を損傷させた。 このようなケースでは、入居者に修理費用を請求できる可能性があります。しかし、その原因が入居者にあることを立証するのはオーナー側です。修理業者に原因を調査してもらい、報告書をもらうなどの対応が必要になります。 日頃から入居者に、フィルター清掃など、簡単なメンテナンスをお願いしておくこともトラブル予防になります。

こちらの記事も読まれています!

第4章:未来のトラブルを未然に防ぐ!オーナーが実践すべき5つのアクション

最後に、これまでの内容を踏まえ、オーナー様が今日から実践できる具体的なアクションを5つにまとめました。

- 信頼できる管理会社をパートナーに選ぶ 原状回復の実務は管理会社に任せることが多いでしょう。だからこそ、ガイドラインや東京ルールに関する正しい知識と、トラブル対応の豊富な経験を持つ管理会社を選ぶことが最も重要です。入居者への説明を丁寧に行い、オーナーと入居者の双方にとって公平な解決策を提案してくれる会社かを見極めましょう。

- 契約書と特約を定期的に見直す 古い契約書の雛形を使い続けていませんか?ガイドラインや判例の傾向は変化します。現在のルールに沿った、具体的で分かりやすい内容になっているか、定期的に見直しを行いましょう。必要であれば、弁護士や不動産法務に詳しい専門家にリーガルチェックを依頼することも有効な投資です。

- 「入居時」のひと手間を惜しまない トラブルの9割は、入居時の状況確認が曖昧なことに起因すると言っても過言ではありません。多少手間がかかっても、必ず入居者立ち会いのもと、写真付きのチェックリストを作成してください。この「最初のひと手間」が、退去時のスムーズな精算と、無用な紛争を防ぐ最大の防御策となります。

- 入居者との良好なコミュニケーションを心がける 賃貸経営は、人と人との関係の上に成り立っています。入居中に設備の不具合などがあった際に、気軽に相談できる連絡体制を整えておくことが大切です。問題が小さいうちに迅速に対応することで、大きなトラブルへの発展を防ぎ、入居者からの信頼を得ることができます。日頃の良好な関係が、退去時の円満な話し合いの土台となります。

- 常に最新の情報を学び続ける 不動産に関する法律や条例、ガイドラインは時代とともに変わっていきます。オーナー自身も、業界紙や専門家のセミナー、勉強会などを通じて、常に最新の情報をキャッチアップする姿勢が求められます。知識をアップデートし続けることが、リスクを管理し、安定した経営を続けるための鍵となります。

おわりに:ルールは、オーナーを守る盾となる

原状回復は、単なる「費用負担」の問題ではありません。物件の資産価値を長期的に維持し、入居者に選ばれ続ける魅力的な物件であり続けるための、重要な「投資」と捉えるべきです。

今回解説した「東京ルール」をはじめとする各種ガイドラインは、一見するとオーナー側にとって厳しい制約のように感じられるかもしれません。しかし、その本質は、明確な基準を設けることで、オーナーと入居者の双方を、不毛なトラブルから守るためのものです。

ルールを正しく理解し、誠実な対応を貫くこと。それが、入居者からの信頼を勝ち取り、最終的にはオーナー様の利益と、健全で持続可能な賃貸経営へと繋がっていくはずです。もし判断に迷うことがあれば、決して自己判断せず、信頼できる管理会社や弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。

★★★当社の特徴★★★

弊社は、業界の常識を覆す【月額管理料無料】というサービスで、オーナー様の利回り向上を実現する不動産管理会社です。空室が長引いて困っている・・・月々のランニングコストを抑えたい・・・現状の管理会社に不満がある・・・などなど、様々なお悩みを当社が解決いたします!

家賃査定や募集業務はもちろん、入居中のクレーム対応・更新業務・原状回復工事なども、全て無料で当社にお任せいただけます。些細なことでも構いませんので、ご不明な点やご質問などございましたら、下記ご連絡先まで、お気軽にお問い合わせください!

【お電話でのお問い合わせはこちら】

03-6262-9556

【ホームページからのお問い合わせはこちら】

管理のご相談等、その他お問い合わせもこちらです♪

【公式LINEからのお問い合わせはこちら】

お友達登録後、LINEお問い合わせ可能です♪