はじめに

賃貸物件の経営において、常に避けて通れないテーマの一つが「原状回復」です。入居者退去時のトラブルで、時間的・金銭的損失を被った経験のあるオーナー様も少なくないでしょう。しかし、原状回復のルールを正しく理解し、適切に運用することで、こうしたトラブルを未然に防ぎ、円滑な賃貸経営を実現することができます。

本コラムでは、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を基に、オーナー様の視点に立って原状回復の原則を徹底的に解説します。入居者との無用なトラブルを避け、安心して賃貸経営を行うための知識を深めていきましょう。

原状回復の基本原則とオーナーが押さえるべき重要ポイント

原状回復と聞くと、「入居者が全てを元通りにするもの」と誤解されている方もいらっしゃるかもしれません。しかし、日本の法律と判例、そして国土交通省のガイドラインが示す原状回復の原則は、もう少し複雑です。

「原状回復」とは何か?誤解を解くことから始めるオーナーの知識

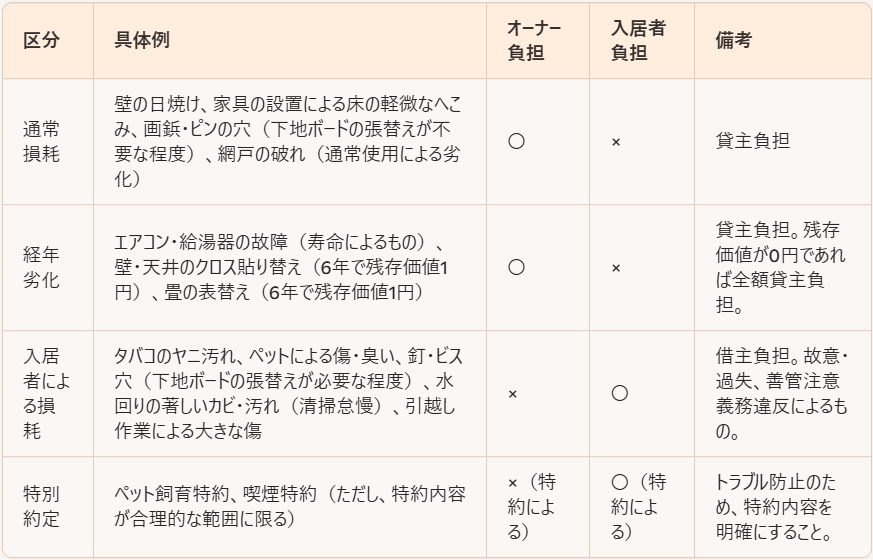

原状回復とは、賃借人の居住、使用により発生した建物の損耗のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を原状に戻すことを指します。重要なのは、「通常損耗」や「経年劣化」は原状回復義務の対象外であるという点です。

通常損耗とは、時間の経過とともに自然に発生する損耗や、通常の使用方法によって生じる汚れや傷のことです。例えば、日照による壁紙の変色、家具の設置による床のへこみ、画鋲の穴などがこれにあたります。

経年劣化とは、建物の構造や設備が時間の経過とともに劣化していくことです。例えば、エアコンや給湯器の寿命、建具の建て付けの悪化などが挙げられます。

つまり、オーナー様が入居者に原状回復費用を請求できるのは、入居者の「落ち度」によって生じた損害に限られるということです。この点を明確に理解しておくことが、トラブル回避の第一歩となります。

【表1:原状回復の対象とオーナー負担・入居者負担の区分】

国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」は、賃貸借契約における原状回復の考え方を具体的に示し、当事者間のトラブルを未然に防ぐことを目的としています。これは法律ではありませんが、多くの裁判所の判例でその考え方が尊重されており、非常に重要な指針となります。オーナー様にとって、このガイドラインを理解し、賃貸経営に活かすことは以下のメリットをもたらします。

・トラブルの未然防止: ガイドラインに沿った契約書作成や説明を行うことで、入居者との認識の齟齬を減らし、退去時の無用な争いを避けることができます。

・スムーズな退去手続き: 責任の範囲が明確になるため、退去立会い時の話し合いが円滑に進み、敷金精算もスムーズに行えます。

・訴訟リスクの軽減: ガイドラインは裁判所の判断基準にもなりやすいため、万が一の法的紛争に発展した場合でも、オーナー様の主張が通りやすくなります。

・信頼関係の構築: 公正な姿勢で原状回復に取り組むことで、入居者からの信頼を得られ、良好な賃貸借関係を築くことができます。

契約書への明記と事前説明の重要性

原状回復に関するトラブルの多くは、「言った」「言わない」の水掛け論に起因します。これを防ぐためには、賃貸借契約書に原状回復に関する事項を明確に記載し、契約締結時に入居者に対して十分に説明することが不可欠です。

【賃貸借契約書に記載すべき主な項目】

・原状回復義務の範囲(通常損耗・経年劣化は含まれないこと)

・入居者負担となる具体的な損耗の例

・退去時の清掃義務の範囲(例:専門業者による清掃費用は通常、入居者負担ではないこと)

・敷金の精算時期と方法

・特約事項(ペット飼育に伴う特別清掃、喫煙による壁紙の張替えなど)

特に、通常損耗や経年劣化を超える「入居者負担となる損害」については、具体的に例示することで、入居者の理解を深めることができます。また、入居者には契約書の写しを渡し、不明な点があれば質問する機会を与えるべきです。

オーナーが知っておくべき原状回復費用の算定方法

原状回復費用の算定は、退去時のトラブルで最も争点となりやすい部分です。適正な費用を請求するためには、損耗箇所の特定だけでなく、その算定方法についても理解しておく必要があります。

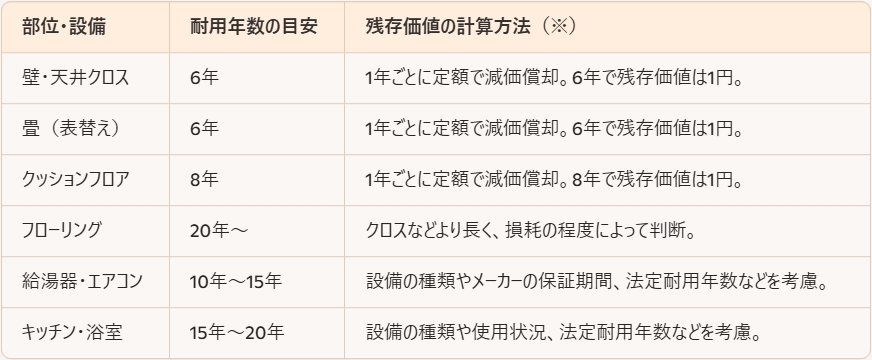

残存価値と減価償却の考え方

建物の設備や内装には、時間の経過とともに価値が減少していく「減価償却」という考え方があります。原状回復費用を請求する際も、この減価償却を考慮し、「残存価値」に応じた費用しか請求できないのが原則です。

国土交通省のガイドラインでは、建物の部位によって耐用年数の目安が示されており、これに基づいて残存価値を計算します。例えば、壁や天井のクロス、畳の表替えは、6年で残存価値が1円になるとされています。つまり、入居期間が6年を超えていれば、入居者の過失による損耗であっても、原則としてクロスや畳の張替え費用は請求できないということです。

【表2:主な内装材・設備の残存価値(例)】

計算例:

壁紙の張替え費用が5万円、耐用年数が6年の場合。 入居期間が3年の場合、残存価値は 円となります。 入居者の過失により壁紙を全面張り替える必要が生じた場合でも、オーナーが請求できるのは25,000円が上限となります。

この残存価値の考え方は、オーナー様にとっては一見不利に思えるかもしれませんが、トラブルの円滑な解決には不可欠な要素です。無理な請求は入居者の不信感を招き、紛争の長期化につながる可能性が高いことを認識しておくべきです。

部分補修と全面交換の判断基準

損耗箇所が一部であるにもかかわらず、全面的な交換費用を請求することはできません。基本的には、損耗箇所を「部分補修」することで回復できる場合は、その部分補修費用のみを請求できるというのが原則です。

例えば、壁の一部にタバコのヤニ汚れがある場合、その部分だけを清掃や部分的な張替えで対応可能であれば、全面の壁紙張替え費用を請求することはできません。ただし、汚れや臭いが広範囲に及ぶなど、部分補修では原状回復が著しく困難な場合は、全面交換の費用を請求できる場合もあります。この判断は、客観的な証拠(写真、専門業者の見積もりなど)に基づいて行うことが重要です。

清掃費用の考え方と特約の限界

退去時の清掃費用についても、トラブルになりやすい項目です。原則として、通常の清掃(入居者が日常的に行うべき清掃)の範囲を超える専門業者によるハウスクリーニング費用は、入居者に請求できません。

入居者には、賃貸借契約終了時に「通常の使用に伴い生じる範囲を超える汚れ」を清掃する義務があります。しかし、これはあくまで入居者自身で行うべき清掃であり、プロの業者による清掃費用までを負わせるものではありません。

例外として、入居者の故意・過失によって特に汚損がひどく、通常の清掃では除去できないような汚れ(例:油汚れの放置、カビの放置による壁・床の損傷)がある場合は、その部分の清掃費用や補修費用を請求できる可能性があります。

ただし、契約書に「退去時に専門業者によるハウスクリーニング費用を借主が負担する」旨の特約を盛り込むケースもあります。このような特約は、特約の有効性が裁判で争われることがあります。一般的に、以下の要件を満たさない限り、有効性が認められにくい傾向にあります。

・特約の内容が明確かつ具体的であること

・入居者が特約の負担を認識し、その上で合意したと認められること

・通常の清掃義務を超える負担を課す合理的な理由があること

安易にハウスクリーニング費用の全額を請求する特約を設けることは、かえってトラブルを招く可能性が高いことを認識しておくべきです。

こちらの記事も読まれています!

トラブルを未然に防ぐ!オーナーのための実務対応

原状回復に関するトラブルを回避するためには、事前準備と退去時の適切な対応が不可欠です。

契約前の丁寧な説明と「入居時チェックシート」の活用

入居契約時が、原状回復に関する認識合わせの最も重要な機会です。

・ガイドラインに沿った説明: 契約書の読み合わせ時に、原状回復の考え方(通常損耗・経年劣化はオーナー負担、故意・過失は入居者負担)を丁寧に説明しましょう。

・入居時チェックシートの活用: 入居者が入居する前に、物件の状態を詳細に記録する「入居時チェックシート」を作成し、入居者と一緒に確認・署名捺印してもらいましょう。これにより、入居時の損耗状況が明確になり、退去時の責任範囲を特定しやすくなります。

【入居時チェックシートの項目例】

・壁:汚れ、傷、画鋲穴の有無、位置

・床:へこみ、傷、シミの有無、位置

・建具:開閉の不具合、破損の有無

・水回り:カビ、水垢、設備の動作確認

・窓:開閉の不具合、網戸の破れ

・その他:エアコン、照明器具の動作確認、備え付け家具の状態など

可能であれば、写真や動画を撮っておくことも非常に有効です。デジタルカメラやスマートフォンのタイムスタンプ機能を使えば、撮影日時が記録されるため、証拠としての信頼性が高まります。

退去立会い時のポイントと証拠の確保

退去立会いは、原状回復費用を算定し、入居者と合意形成を図る上で最も重要な場面です。

・オーナーまたは代理人が立会い: 不動産会社に任せきりにせず、できる限りオーナー自身または信頼できる代理人が立会いましょう。

・入居者との同行確認: 入居者と一緒に室内をくまなく確認し、損耗箇所を特定します。この際、入居者の指摘にも耳を傾け、公平な視点を持つことが重要です。

・損耗箇所の特定と原因の確認: 損耗箇所を発見したら、それが通常損耗・経年劣化なのか、入居者の故意・過失によるものなのかを判断します。入居者に原因を確認し、納得してもらうよう努めましょう。

・写真、動画による証拠保全: 特定した損耗箇所は、必ず写真や動画で記録します。異なる角度から複数枚撮影し、全体像と詳細が分かるようにしましょう。メジャーなどで大きさを測り、その様子も撮影するとより客観的な証拠となります。

・「損害箇所確認書」の作成: 退去立会い後、特定した損害箇所、その原因、および原状回復費用の負担割合について、「損害箇所確認書」を作成し、入居者とオーナー双方で署名捺印します。これにより、後々のトラブルを避けることができます。

敷金精算書の明細化と丁寧な説明

敷金精算は、原状回復トラブルの最後の砦です。精算書は、以下の点を踏まえて作成しましょう。

・明細の明確化: 敷金から差し引く費用(原状回復費用、未払家賃など)は、項目ごとに具体的な金額を明記します。見積書や請求書がある場合は、そのコピーを添付すると良いでしょう。

・根拠の提示: 各費用の根拠(例:〇〇の壁紙張替え費用:△△円、残存価値考慮後の金額)を明確に示します。

・ガイドラインへの準拠: 国土交通省のガイドラインに基づき算定したことを説明できるよう準備しておきましょう。

・質問への丁寧な対応: 入居者からの質問には、感情的にならず、丁寧かつ論理的に説明します。不明な点があれば、再度業者に確認するなど、誠実な対応を心がけましょう。

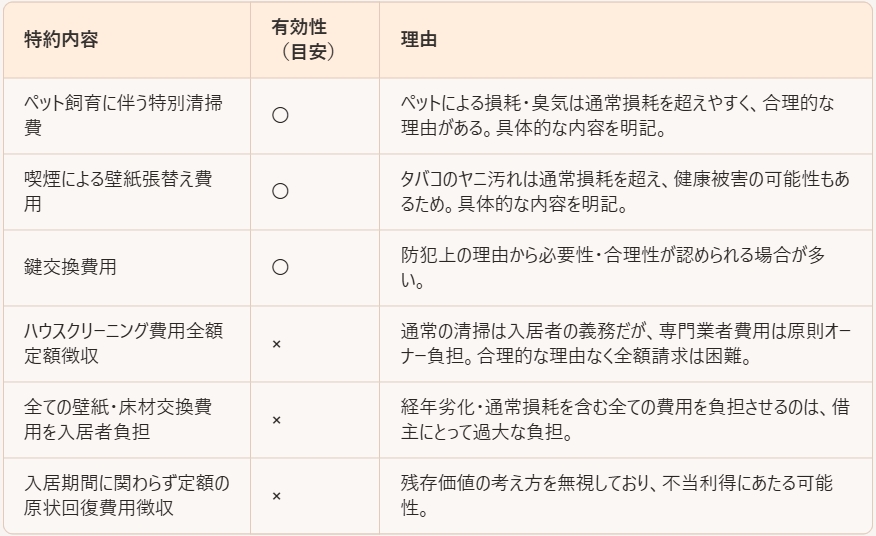

知っておきたい特約と、その有効性の限界

原状回復に関する特約は、オーナー様にとって有効な手段となり得ますが、その有効性には限界があります。無効な特約は、かえってトラブルの元となり、オーナー様の不利益につながる可能性もあるため、注意が必要です。

有効な特約と無効な特約の境界線

特約が有効と認められるためには、以下の要件を満たす必要があります。

1.特約の必要性があり、かつ、暴利的でないなどの客観的、合理的な理由が存在すること。

2.賃借人が特約によって通常の原状回復義務を超えた負担を負うことについて認識していること。

3.賃借人が特約による負担を負う意思を明確にしていること。

具体的には、通常の賃料に上乗せして高額な清掃費用を定額で徴収する特約や、入居期間に関わらず全ての消耗品・設備交換費用を入居者負担とする特約などは、無効と判断される可能性が高いです。

【表3:特約の有効性判断の目安】

具体的な特約の記述例と注意点

特約を設ける際は、曖昧な表現を避け、具体的に記述することが重要です。

(例1:ペット飼育特約)

「借主は、本物件においてペット(〇〇)を飼育する場合、退去時に別途、専門業者による特別清掃(室内消臭、壁クロス消臭クリーニングを含む)費用として、金〇〇円を負担するものとする。ただし、ペットによる著しい汚損・毀損については、別途実費を負担するものとする。」

(注意点)

・「通常の使用による損耗は含まない」旨を明記すると、よりトラブル回避につながります。

・あくまで「特別清掃」であり、「原状回復」の範囲を超える費用を請求する場合は、その旨を明確にすることが重要です。

(例2:喫煙特約)

「借主は、本物件において喫煙を行う場合、退去時にタバコのヤニ汚れ等による壁クロス、天井クロス、建具、設備の変色、臭気付着が生じた場合は、その復旧に要する費用(クリーニング費用、張替え費用等)の実費を負担するものとする。」

(注意点)

・単に「喫煙は禁止」とするだけでなく、「喫煙した場合の費用負担」を明確にすることで、入居者の意識を変える効果も期待できます。

オーナー様が特約を設ける目的は、入居者への過度な負担を強いることではなく、物件の価値維持と、予見可能な損耗に対する適切な費用負担を入居者に求めることにあります**。常にガイドラインの趣旨を理解し、その範囲内で特約を検討することが賢明です。

こちらの記事も読まれています!

オーナーが陥りがちなトラブルと対応策

最後に、オーナー様が原状回復に関して陥りがちなトラブルとその対応策について解説します。

「全て入居者の責任」という思い込み

最も一般的なトラブルの原因は、オーナー様が「全て入居者が元通りにするべき」という思い込みを持っていることです。前述の通り、通常損耗や経年劣化はオーナー負担であり、これを無視した請求は、入居者との関係を悪化させ、最終的に法的紛争に発展するリスクを高めます。

【対応策】

・ガイドラインの熟読: まずは国土交通省のガイドラインを徹底的に読み込み、原状回復の原則を正しく理解しましょう。

・客観的な視点: 退去立会いや費用算定時には、感情的にならず、客観的な視点で損耗を判断するよう努めましょう。不明な点があれば、専門家(不動産管理会社、弁護士など)に相談するのも一つの手です。

証拠不十分による請求の困難化

「入居時に傷がなかった」「入居者が付けた傷だ」と主張しても、それを裏付ける客観的な証拠がなければ、入居者に費用を請求することは困難です。

【対応策】

・入居時チェックシートの徹底: 入居時の状態を詳細に記録し、写真や動画も残すことで、退去時の比較対象とします。

・退去時の証拠保全: 退去立会時には、損耗箇所を多角的に、かつ詳細に写真や動画で記録し、損害箇所確認書に入居者からの署名をもらうように努めます。

高額な請求による入居者からの反発

適正な範囲を超えた高額な原状回復費用を請求すると、入居者からの強い反発を招き、敷金返還訴訟などの法的措置を取られる可能性があります。

【対応策】

・残存価値と部分補修の原則を厳守: 減価償却を考慮した残存価値に基づき、かつ部分補修で対応可能な場合は、その費用のみを請求しましょう。

・複数の見積もり取得: 高額な修理が必要な場合は、複数の業者から見積もりを取得し、比較検討することで、適正価格であることを入居者に示せるように準備しておきましょう。

・話し合いによる解決: 入居者からの反論があった場合は、感情的にならず、誠意をもって話し合いに応じ、合意点を探る努力をしましょう。

特約の濫用と無効化リスク

無効となる可能性が高い特約を安易に契約書に盛り込むと、いざという時にその特約が認められず、かえってオーナー様の損失につながる可能性があります。

【対応策】

・特約の合法性確認: 特約を設ける際は、その内容がガイドラインや判例に照らして有効であるかを、専門家(弁護士、司法書士など)に相談して確認しましょう。

・明確な記述と説明: 有効な特約であっても、その内容が不明確であったり、入居者への説明が不十分であったりすると、無効と判断されるリスクがあります。明確に記述し、丁寧に説明することを徹底しましょう。

賃貸経営成功のための「原状回復」マスターへ

原状回復は、賃貸経営における「攻め」ではなく「守り」の側面です。しかし、この「守り」を堅固にすることで、無用なトラブルを避け、安心して賃貸経営に専念できる環境を整えることができます。

本コラムで解説した国土交通省ガイドラインの基本原則、費用算定の考え方、そして実務対応のポイントをオーナー様ご自身が深く理解し、賃貸経営に取り入れることが何よりも重要です。

入居者との良好な関係を築きながら、適正な原状回復を実現することで、長期的に安定した賃貸経営を送りましょう。ご自身の物件が、入居者にとってもオーナー様にとっても、快適で価値あるものとなるよう、常に原状回復の知識をアップデートしていくことをお勧めします。

★★★当社の特徴★★★

弊社は、業界の常識を覆す【月額管理料無料】というサービスで、オーナー様の利回り向上を実現する不動産管理会社です。空室が長引いて困っている・・・月々のランニングコストを抑えたい・・・現状の管理会社に不満がある・・・などなど、様々なお悩みを当社が解決いたします!

家賃査定や募集業務はもちろん、入居中のクレーム対応・更新業務・原状回復工事なども、全て無料で当社にお任せいただけます。些細なことでも構いませんので、ご不明な点やご質問などございましたら、下記ご連絡先まで、お気軽にお問い合わせください!

【お電話でのお問い合わせはこちら】

03-6262-9556

【ホームページからのお問い合わせはこちら】

管理のご相談等、その他お問い合わせもこちらです♪

【公式LINEからのお問い合わせはこちら】

お友達登録後、LINEお問い合わせ可能です♪